Die Nachhallzeit eines Raumes ist ein wesentliches Kriterium für den Klang. Generell gilt: Je größer ein Raum ist und je schallhärter (also reflektiver) seine Flächen sind, desto länger benötigt ein Signal nach dem Abschalten, um zu verklingen.

Ist die Nachhallzeit zu lang, leidet besonders die Sprachverständlichkeit, auch musikalische Details können „verwaschen“ werden und gehen in der sog. Nachhallfahne unter. Ist die Nachhallzeit zu kurz, wirkt ein Raum leb- und kraftlos.

Der Nachhall entsteht dadurch, dass Schallwellen auf Wände, Decken, Böden, Möbel und andere Gegenstände treffen und dort zu einem Teil zurückgeworfen werden. Letztendlich wird die Energie des Luftschalls aber in Wärme umgesetzt. Und auch die Luft selbst trägt zur Dämpfung bei.

In Regieräumen von Tonstudios sind meist 0,15 – 0,3 Sekunden als optimale Nachhallzeit erstrebenswert. In Aufnahmeräumen beträgt die Länge des Nachhalls selten über 0,5 Sekunden. Opernhäuser und Philharmonien besitzen oft zwischen 1,5 und 2 Sekunden. Der Kölner Dom besitzt über 12 Sekunden mittlere Nachhallzeit.

In den meisten Räumen lässt sich die Nachhallzeit messen. Im einfachsten Fall passiert das durch einen Impuls wie einen Schuss oder auch nur ein Händeklatschen. Die Nachhallzeit wird angegeben für die Zeitspanne, nach der der ursprüngliche Schalldruck nur noch ein Tausendstel beträgt. Dies entspricht 60 dB Abfall, weswegen die Nachhallzeit auch „RT60“ genannt wird (Release Time / 60 dB).

In vielen, besonders in größeren Räumen, ist die RT60 zu lang. Will man die Nachhallzeit verringern, kann dem Schall frühzeitig Energie entzogen werden, beispielsweise mit Absorbern. Die Praxis zeigt aber, dass die meisten Probleme in normalen Räumen nicht in der Länge des Nachhalls zu suchen sind, sondern eher im Bereich der Erstreflexionen und der Verteilung von Moden.

Warum ist gute Akustik im Büro so wichtig?

Büroarbeit findet manchmal an Einzelplätzen oder im Homeoffice statt. Häufig aber befinden sich Büro-Arbeitsplätze in Gruppen- und Großraumbüros. Dort können die Beschäftigten zwar gut miteinander kommunizieren, sich dabei aber auch gegenseitig stören. Lärm ist der von Beschäftigten in Büros am meisten genannte Störfaktor. Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit leiden durch störende Geräuschpegel.

Was eigentlich gegensätzlich klingt, kann sich gegenseitig positiv verstärken: Raumakustische Maßnahmen können helfen, den Spagat zwischen lebendiger Büro-Kommunikation und ungestörtem, stressfreien und effizientem Arbeiten zu ermöglichen. Denn niemand hat Interesse an Mitarbeiter:innen, die sich nicht wohl fühlen.

Gesetzliche Regelungen und Richtlinien wie die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) A3.7“, die DIN18041 „Hörsamkeit in Räumen“ und die VDI 2569 „Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro“ können für eine detaillierte raumakustische Planung an Arbeitsplätzen herangezogen werden.

Akustik ist ein komplexes Thema, aber einige relevante Begriffe und Zusammenhänge der Büroakustik lassen sich schnell erklären.

Nachhallzeit

Die Nachhallzeit ist die wesentliche akustische Kenngröße für die akustische Qualität eines Raumes. Ist der Nachhall zu lang, erhöht sich der Geräuschpegel und die Sprachverständlichkeit wird geringer. Ist sie zu kurz, wird die Sprachverständlichkeit im ganzen Raum erhöht. Eine sehr kurze Nachhallzeit ist gut für Konferenzräume, aber schlecht für Büros, da man dann auch Gespräche von entfernten Arbeitsplätzen mitverfolgen kann.

Lombard-Effect

Der Begriff Lombard-Effekt ist nicht so bekannt, den Effekt hat aber jeder selbst schon erlebt: Ein hoher Hintergrundgeräuschpegel führt dazu, dass sprechende Menschen die Lautstärke ihrer Stimme erhöhen, um besser verstanden zu werden. Sprechen mehrere Personen gleichzeitig, so schaukelt es sich zu einem immer höheren Schallpegel auf. In Büros ist das über die Länge eines ganzen Arbeitstags natürlich ein riesiges Problem.

Cocktailparty-Effekt

Der Cocktailparty-Effekt beschreibt die Fähigkeit des menschlichen Hörens, sich bei Anwesenheit mehrerer Schallquellen auf eine einzelne zu konzentrieren. Dabei werden Nebengeräusche und irrelevanter Schall unterdrückt. Das funktioniert zwar, ist aber für das Gehirn anstrengende Arbeit –und dauerhafter Stress ist schlecht für die Effizienz beim Arbeiten.

Die Kammfilterung kann man hören und auf Spektralmessgeräten erkennen. Der Frequenzgang hat regelmäßige Einbrüche, die an einen Kamm erinnern. Das entspricht der Definition des Kammfiltereffekts. Besonders am Hörort sollte man den Kammfiltereffekt vermeiden, denn er hat eine teilweise starke Färbung des Signals zur Folge. Es wirkt löchrig, indirekt und „phasig“.

Die Ursache des Kammfilterffekts: Wenn ein Audiosignal mit einem zeitverzögerten Signal vermischt wird, dann entstehen Interferenzen. Diese führen zu Auslöschungen, aber auch zu Überhöhungen. Der Schallumweg bestimmt die Lage der Löcher und Überhöhungen im Frequenzband. Und je geringer der Pegel des verzögerten Signals ist und je stärker es verändert wird, desto schwächer fällt der Kammfiltereffekt aus.

Eines der bekanntesten Kammfilter-Beispiele ist die Reflexion, die sich mit dem Signal der Studiolautsprecher am Ohr trifft. Einmal kommt das Signal auf dem direkten Weg, einmal reflektiert über den Umweg über Oberfläche von Schreibtisch oder Mischpult. Hier helfen Lautsprecherstative in der richtigen Höhe und manchmal auch das Schrägstellen dieser.

Problematisch kann sein, wenn die Signale der Studiolautsprecher nach einer harten Reflexion an einer Seitenwand, der Wand hinter den Speakern oder an der Decke auftreten. Derartige Kammfiltereffekte gilt es zu vermeiden.

Das gelingt beispielsweise dadurch, dass man die Reflexionen weitestgehend unterbindet, beispielsweise mit Akustikmodulen. Absorber nehmen dem Schall die Energie und können dies recht breitbandig tun. Eine weitere Möglichkeit ist, das Reflexionssignal nicht zu absorbieren, sondern zu diffundieren. Dazu gibt es Diffusoren, die das Signal nicht einfach stark verringern, sondern in unterschiedliche Richtungen zurückwerfen.

Der Bereich des Schalls, den wir hören können, wird in verschiedene Frequenzbänder unterteilt. Das kennt jeder: Bass, Mitten und Höhen. Luftschall ist bekanntlich eine Schwingung, die sich fortpflanzt. Die Geschwindigkeit, mit der sie schwingt, wird in Hertz gemessen (1 Hz = eine Schwingung pro Sekunde). Und je höher die Frequenz, desto höher erscheint uns ein Ton. 20 Hz sind absoluter Subbass, der nur von wenigen Instrumenten überhaupt generiert werden kann. Über 10 kHz gibt es keine Grundtöne mehr, nur Obertonstrukturen und Geräuschanteile.

Wichtig zu wissen: Unsere Wahrnehmung von Tonhöhe ist nicht linear, sondern logarithmisch. 200 Hz wirkt doppelt so hoch wie 100 Hz, aber auch 2000 Hz ist „nur“ doppelt so hoch wie 1000 Hz, obwohl es 1000 Hz statt 100 Hz Unterschied sind. Deswegen mag es verwundern, dass der Bassbereich nur bis etwa 200 Hz geht, der Mittenbereich von 200 Hz bis 2 kHz und ab 2 kHz der Höhenbereich bis 20 kHz.

Der untere Frequenzbereich wird in der Akustik anders betrachtet als Mitten und Höhen. Das liegt nicht daran, dass er grundsätzlich andere physikalische Eigenschaften hätte. Die Wellenlängen sind so enorm groß, dass man nicht mehr wie in den Höhen so tun kann, als verhalte sich Schall ein wenig wie Licht. Im unteren Frequenzbereich werden einige Bassfrequenzen in Räumen besonders schlecht gedämpft und bleiben lange erhalten.

Diese Moden sind nicht per se schlimm. Problematisch ist es jedoch, wenn dadurch der Nachhall im Bassbereich nicht linear ist, sondern in manchen Frequenzbereichen Überhöhungen auftreten. Das ist besonders dann der Fall, wenn sich Moden an manchen Punkten im Frequenzband häufen, an anderer Stelle aber Löcher entstehen.

Dazu kommt noch, dass ein Raum auch im Bass nicht homogen ist. Es kann dort also lokal Löcher oder starke Überhöhungen geben. Prinzipiell ist der untere Frequenzbereich in der Nähe von Wand, Decke oder Fußboden höher und in Raumecken am höchsten. Dort kann zum Erlangen eines gleichmäßigen Nachhalls der Bassbereich gezielt bedämpft werden, etwa mit Bassfallen.

Für die Musikproduktion werden meist andere Lautsprecher verwendet als zum Genusshören. Die Frage „Studiomonitore oder HiFi?“ lässt sich mit Blick auf einige Eigenschaften recht gut beantworten. Zunächst einmal sind heute fast alle Studiomonitore aktiv ausgeführt, besitzen also eingebaute Verstärker. HiFi-Speaker sind üblicherweise von der Verstärkung getrennt.

Studiomonitore haben andere Aufgaben zu erfüllen als HiFi-Speaker. Im Studio ist es wichtig, möglichst linear und mit breitem Frequenzgang Signale und Mischungen beurteilen zu können. Dabei werden im HiFi häufig Lautsprecher bevorzugt, die wohlklingend sind. Es soll gearbeitet werden, nicht genossen. Viele HiFi-Speaker übertreiben es bewusst mit dem Bass, decken aber den absoluten Subbass nicht mit ab und neigen zum „Schwimmen“. Genauso sind sie in den Höhen zwar kräftig, vernachlässigen aber etwas den Luftbereich kurz unter 20 kHz.

Allerdings steht beispielsweise der Linearität und der exakten Wiedergabe von Impulsen entgegen, dass in oft langen Sessions ermüdungsfrei gehört werden kann. Deswegen besitzen viele Studiolautsprecher einen etwas zurückgenommenen Schärfebereich.

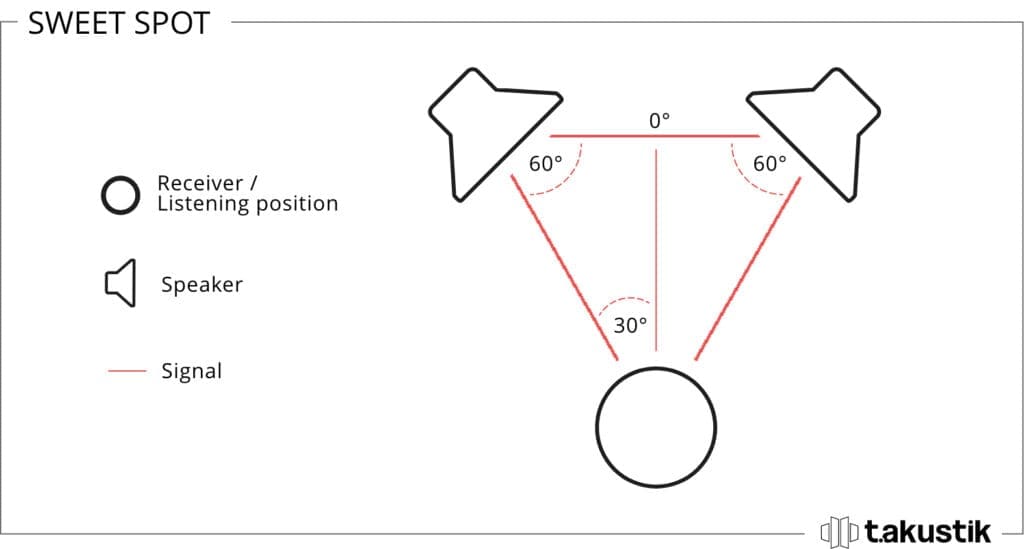

Wie man Studiomonitore aufstellen und ausrichten soll, ist zwar von individuellen Gegebenheiten abhängig, doch gibt es einige einfache Regeln. Die erste ist: Empfehlungen des Herstellers befolgen und die vorgesehen Schaltmöglichkeiten einstellen. Das sind beispielsweise Filter für den Desktopbetrieb oder eine wandnahe Aufstellung. Üblich ist die Aufstellung von Studiomonitoren im so genannten Stereodreieck. Hier bilden die beiden Lautsprecher und die Hörposition ein gleichschenkliges (nicht nur gleichwinkliges!) Dreieck.

Wichtig ist, dass Lautsprecher benutzt werden, die zum Raum und Aufstellart passen. So sollten Nahfeldmonitore („Nearfields“) wirklich nicht zu weit entfernt stehen. Midfield- oder gar Main-Monitore sind auch tatsächlich auf größere Abstände hin optimiert und machen wenig Sinn, wenn sie zu nah am Hörer stehen. Lautsprecher sind die wichtigsten Arbeitswerkzeuge, deswegen ist es keine gute Idee, hier zu sparen.

Zudem benötigt man immer eine Weile, sie kennenzulernen. Daher ist ein häufiger Tausch und ständiges Upgraden nicht sinnvoll – lieber einmal hochwertige Speaker kaufen! Es ist in jedem Fall sinnvoll, wenn Lautsprecher sowohl über hohe Leistungsreserven verfügen als auch einen möglichst breiten Frequenzgang besitzen. Weitere klangliche Auswahlparameter sind Impulstreue, Stereobild, „Knackigkeit“ im Bass und Detailauflösung.

Ohne die richtige Raumakustik kann jedoch auch der beste Studiomonitor seine Stärken nicht voll ausspielen. Ungebremste Erstreflexionen sorgen für Kammfiltereffekte und können das Hörerlebnis deutlich beeinflussen. Um das zu verhindern, findest Du hier das passende Set zur akustischen Behandlung Deines Raumes: Setfinder für Studioräume.

Ein akustisches Problem, das vor allem im Regieraum relevant ist, sind die ersten Schallreflexionen (ER, “Early Reflections”). Da sie erst einen Schallumweg über z. B. Seiten- und Rückwände nehmen, kommen sie verzögert beim Hörer an. Tragen die Reflexionen viel Energie in sich, sind sie bei großem Abstand deutlich als Echo wahrnehmbar. Häufiger überlagern sie sich jedoch mit dem Direktsignal und färben es. Man spricht hierbei auch vom Kammfiltereffekt. Dadurch kann selbst der beste Studiomonitor seine Fähigkeiten nicht ausspielen.

Bei der akustischen Behandlung eines Raumes geht es aber nicht darum, Schallreflexionen insgesamt zu verhindern. Ziel ist es, sie gezielt zu leiten und dadurch die genannten Probleme zu vermeiden.

In Regieräumen will man verhindern, dass am Hörort viele, starke Reflexionen erscheinen. Daher werden diese umgeleitet oder abgeschwächt. Akustik-Planung kann man bereits betreiben, ohne gezielt Reflexionen zu berechnen. Hierfür stellt man sich zur Vereinfachung Flächen wie einen Spiegel und den Schall wie Licht vor. Dann helfen schräge Wände und Decken, aber auch verschiedene Materialien dabei, Reflexionen wegzuleiten oder zu verhindern. Im Idealfall entsteht an der Hörposition eine RFZ (“Reflection-Free Zone”).

Probleme durch Erstreflexionen treten vor allem bei mittleren und hohen Frequenzen auf. Im Bass ist der Vergleich mit dem Licht nicht anwendbar, da die Wellenlängen viel größer sind. Durch deren Wellenlänge “passen” manche tiefen Frequenzen komplett (oder teilweise) zwischen zwei parallelen Flächen eines Raumes. Dadurch verlieren sie langsamer Energie und bleiben somit länger erhalten. Der Fachbegriff für eine solche Frequenz ist “Mode”.

Wenn die Moden im Frequenzspektrum gleichmäßig verteilt sind, hat das normalerweise keine negative Auswirkung. Sind sie jedoch gehäuft, also ungleichmäßig verteilt, dröhnt der Raum bei bestimmten Frequenzen. Gleichzeitig scheint es, als würden in anderen Frequenzen Löcher entstehen. An wichtigen Punkten im Raum, wie etwa der Regie am Hörplatz, möchte man verhindern, dass sich mehrere Moden überlagern.

Die Raumakustik kann bestimmten Frequenzen gezielt die Energie nehmen. Andernfalls kann man mit Bassfallen für breitbandige Dämmung sorgen, um den Raum in den unteren Frequenzen zu verschlanken.

Jeder kennt das „Knattern“ als Reaktion auf ein Händeklatschen in einem leeren, kleineren Raum. Das ist ein Beispiel für Flatterechos. Man kann als Flatterecho klar erkennbare, stakkato-artige Wiederholungen im Raum definieren, die deutlich aus dem diffusen Nachhall hervortreten. Flatterechos finden vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich statt.

Wenn sich zwei schallharte Oberflächen parallel gegenüberstehen, dann kann Schall zwischen ihnen immer wieder hin- und hergeworfen werden, ohne schnell viel Energie zu verlieren. Diese Flächen müssen nicht Wände sein. Flatterechos treten auch zwischen Boden und Decke auf.

Kleine Abstände zwischen den Flächen führen demnach zu nah beieinander liegenden Wiederholungen. Besonders diese besitzen einen tonalen Charakter. Das ist besonders störend, sowohl im Regieraum als auch bei der Aufnahme.

Flatterechos messen kann man eigentlich nicht. Allerdings kann man anhand der Entfernung der beiden verursachenden Flächen über die Schallgeschwindigkeit die problematischsten Frequenzen berechnen.

Um schon im Vorhinein Flatterechos zu vermeiden, werden vor allem Regieräume so geplant, dass es wenig oder sogar keine parallele Flächen gibt. So können sie sich gar nicht erst ausbilden. Oft ist das natürlich nicht möglich, weswegen man vorhandene Flatterechos beseitigen muss.

Schall kann umgeleitet werden, allerdings sollte das großflächig passieren. Und wenn Verbesserungen an der Raumakustik gemacht werden, kombiniert man oft mehrere Probleme. Daher bieten sich Diffusion und Absorption an. Bei der Diffusion wird der auf eine Fläche treffende Schall recht gleichmäßig verteilt. Bei der Absorption wird ein Teil des Schalls “geschluckt”.

In der Raumakustik kommen neben speziellen „schwingenden“ Konstruktionen vor allem sogenannte poröse Absorber zum Einsatz. Dabei handelt es sich um offenporige bzw. offenzellige Strukturen, die Luft grundsätzlich passieren lassen, ihr bei der Durchströmung aber einen Widerstand entgegensetzen. Dieser Widerstand wandelt Schall in Wärme um und sorgt so für eine Dämpfung der Luftbewegung. Das bezeichnen wir im Allgemeinen als Absorption. Hauptsächlich werden PU-Schäume und Schäume aus Melaminharz und Mineralwolle verwendet. Insgesamt wirken diese gleich, allerdings unterscheiden sie sich in vielen Eigenschaften deutlich.

Polyurethan

Polyurethan, kurz PU, ist ein sehr häufig eingesetzter Kunststoff, der auch aufgeschäumt werden kann. Wichtig für die Verwendung als Absorber ist seine Offenporigkeit. Insbesondere PU-Schäume auf Etherbasis zeichnen sich durch eine sehr gute Alterungsbeständigkeit aus. Bei guter Formstabilität ist PU-Schaum trotzdem elastisch, bricht nicht und ist außerdem sehr leicht.

Diese Kombination und seine geringen Kosten, prädestinieren ihn als effizienten Schallabsorber. PU-Schäume lassen sich außerdem unkompliziert schneiden sowie kleben und schrauben. Polyurethanschäume sind in einigen Farben erhältlich, sollten allerdings nicht selbst bemalt werden. Dies würde ihre offenporige Struktur zerstören.

Basotect

Basotect ist der Markenname eines offenporigen Schaumes von BASF SE, der aus Melaminharz gefertigt wird und ebenfalls in vielen Absorbern zum Einsatz kommt. Basotect ist im Allgemeinen leichter als PU-Schaum, dämmt besser gegen Temperaturen und brennt schlechter. Er wird deshalb oft in der Industrie eingesetzt.

Weiterhin ist er weniger flexibel als PU-Schaum, was allerdings Vor- und Nachteil zugleich ist. Basotect-Platten können somit beispielsweise wie ein Bild aufgehängt, in Ecken gestellt werden oder in Kassettendecken eingebracht werden. Sie brechen allerdings deutlich leichter und krümeln dabei auch ein wenig. Sie anzuschrauben ist im Gegensatz zu PU-Schaum nicht möglich.

Oftmals werden Basoctect-Platten auf der einen Seite mit einer Klebefolie ausgestattet und zusätzlich auf der anderen Seite mit einer Membran kaschiert, was die Tiefenabsorption erhöht und sie unempfindlicher gegen Belastungen macht. Basotect ist auch in Weiß erhältlich, was ihn optisch flexibel einsetzbar macht. Ein Bemalen ist nicht möglich, da es die offenporige Struktur zerstört.

Mineralwolle

Mineralwolle ist der Klassiker im Schall-und Wärmeschutz und wird in der Bauindustrie massenweise eingesetzt. Man unterscheidet bei mineralisch-synthetischen Dämmstoffen grob zwischen Glas- und Steinwolle, die sich in ihrem Mischungsverhältnis aus geschmolzenen Stein, Sand und Glas unterscheiden.

Eine Pauschalisierung, welches Material die besseren akustischen Eigenschaften hat, ist nicht zielführend und muss auf den Anwendungszwecke bezogen werden. Grundsätzlich gilt für akustische Zwecke: Steinwolle wird oftmals zum Isolieren in den Wänden eingesetzt, Glaswolle hingegen vor allem in „offenen“ Absorbern. Komplett offen im Raum sollten aber beide nicht eingesetzt werden, da Krümel und Staub die Haut und Atmungsorgane reizen. Deshalb werden sie hauptsächlich in geschlossen Kästen genutzt, die Baumwollstoffe zur Abdeckung nutzten. Seit 1998 ist in Deutschland nur noch Mineralwolle zugelassen, die nicht als krebsverdächtig gilt – für ältere Baustoffe muss das allerdings nicht gelten.

Es gibt Elemente zur Verbesserung der Akustik, die nicht direkt aufgrund ihres Materials absorbieren, sondern erst durch ihre Baukonstruktion. Deshalb ist es auch nicht schlimm, dass diese Materialien eine glatte Oberfläche besitzen. Im Folgenden nur ein Auszug entsprechender Materialien:

EPS

EPS bedeutet „expandiertes Polystyrol“ und beschreibt einen Schaumstoff, der besser unter seinem Markennamen „Styropor“ bekannt ist. Im Gegensatz zu PU-Schaum und Basotect ist dieser allerdings nicht offenporig und damit per se nicht als Absorbermaterial geeignet. Er wird deshalb auch nur bei Diffusoren oder ähnlichen Konstrukten verwenden, die den Schall zwar durch ihre Form „diffus“ aufbrechen, ihn dabei aber dennoch grundsätzlich reflektieren.

Einige Diffusoren weisen zwar auch absorbierende Eigenschaften auf. Diese sind allerdings auf ihre Form und nicht das Material zurückzuführen sowie im Allgemeinen zu vernachlässigen. Ein Bemalen ist möglich, allerdings muss man bei der Wahl der Farbe und ihrer Lösungsmittel aufpassen, damit diese das Styropor nicht zerstören.

Holz

Holz ist nicht offenporig und bietet keine absorbierende Wirkung, wird allerdings trotzdem gerne zum Bau der Rahmen von Akustikmodulen genutzt. Auch viele Diffusoren werden aus Holz gefertigt, was ihnen eine edle Optik verleiht. Holz ist in der Menge, die bei vielen Akustikelementen eingesetzt wird, allerdings nicht leicht und kann somit nur in seltenen Fällen geklebt werden. Grundsätzlich werden Module aus Holz angeschraubt. Holz kann außerdem lackiert, lasiert und gebeizt werden.

Architektonische Trends wie thermische Bauteilaktivierung oder große Bürolofts in ehemaligen Fabrikgebäuden stellen die raumakustische Planung an Büro-Arbeitsplätzen vor große Herausforderungen. Bei Neuplanungen kann man mit entsprechenden Maßnahmen viel erreichen.

Wie kann man bestehende Büros akustisch optimieren?

Schall breitet sich als Direktschall aus, also auf direktem Weg von Schallquelle zum Hörer. Die wichtigste Maßnahme zur Optimierung der Akustik im Büro ist daher die Unterbrechung des Direktschalls. Das geschieht durch möglichst hohe Schallschirme oder Trennwände.

Durch Reflexion, Beugung und Streuung breitet sich Schall in einem Raum ebenfalls aus. Reflexionen entstehen über Decken, Wände, Böden und Einrichtungsgegenstände. Das kann durch entsprechende Absorptionsflächen minimiert werden, die “Schall schlucken”.

Typische Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik im Büro:

- Akustik-Trennwände zu Gängen/anderen Arbeitsbereichen (evt. raumhoch)

- Tisch-Absorber als Schreibtischaufsatz

- Deckensegel –möglichst dicht an der Schallquelle (über den Schreibtischen)

- Wandabsorber (z.B. als Akustikbilder) –ab 1,5 m2 Fläche an den Reflexionspunkten der Wände

- Teppichboden (nur im hochfrequenten Bereich wirksam)

Weitere akustische Maßnahmen:

- Akustisch abgeschirmte, zentrale „Technikzone“ (Kopierer, Drucker etc.)

- Abtrennung lauter Bereiche wie Besprechungsinseln und Teeküchen von den Arbeitsplätzen

- Einrichtung akustisch abgeschirmter Ruhezonen zum ungestörten Arbeiten

- Absorptive Möbel

Die Schirmwirkung von Trennwänden ist umso besser

- je höher der Schirm im Vergleich zur Raumhöhe

- je breiter und höher der Schallschirm

- je dichter der Schirm an begrenzende Bauteile anschließt

- je näher sie an Sprecher:innen bzw. Hörer:innen positioniert werden

- je besser das Material des Schirms Schall “schlucken” kann

Bei allen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass

- die dem Raum und der Nutzung entsprechende Nachhallzeit erreicht bzw. eingehalten wird.

- diese auch im tieffrequenten Sprachbereich (125 -300 Hz) wirksam sind. Beispiel: Teppichböden dämpfen im Grunde nur die Höhen!